INTÉRÊT DE L’ENFANT, AUTORITÉ PARENTALE ET DROITS DES TIERS

PREMIÈRE PARTIE

A. DONNÉES SOCIOLOGIQUES RELATIVES AUX RÉALITÉS FAMILIALES

Avant de revenir plus largement sur le droit et la pratique de l’autorité

parentale, il est en effet essentiel d’avoir la vision la plus large plus possible de la

famille française d’aujourd’hui.

1. La famille française en 2009

Depuis une quarantaine d’années, comme dans la plupart des sociétés

occidentales, la famille française a connu des évolutions de grande ampleur dont

témoignent les données de notre démographie.

a) Le déclin du mariage, comme fondement de la constitution de la

famille

Selon l’Institut national des études démographiques (INED), alors que

394 000 mariages avaient été célébrés en 1970, on n’en comptait plus que 273 500

en 2008. S’agissant du premier mariage, l’âge moyen au moment de sa célébration

a augmenté de plus de cinq ans et demi depuis 1970 : il est en 2008 de 31,5 ans

pour les hommes et de 29,5 ans pour les femmes. Aussi, alors que seulement une personne sur dix née entre 1945 et 1950 ne s’est pas mariée, c’est le cas de

trois personnes sur dix au sein de la génération née en 1970.

Ce déclin du mariage s’accompagne d’un développement de l’union libre :

celle-ci est plus fréquente et dure beaucoup plus longtemps qu’auparavant. Quand,

au début des années 1970, un couple sur six débutait son union par une phase

d’union libre, neuf couples sur dix aujourd’hui sont dans cette situation. En 1975,

la moitié des unions libres se transformait en mariage dans les deux ans ; ce n’était

plus le cas que d’une sur trois en 1985 et d’une sur cinq en 1995. L’union libre

devient ainsi une forme de vie commune parfaitement banalisée, qui ne concerne

plus seulement une population marginale ou très jeune, mais qui est au contraire

particulièrement répandue chez les hommes et les femmes ayant déjà fait

l’expérience d’une rupture d’union.

Désormais, la cohabitation n’est plus, comme dans les années 1970,

généralement suivie d’un mariage lorsque le couple désire un enfant ou en attend

un ; le mariage n’est plus considéré comme un préalable indispensable pour

accueillir un enfant. Aussi la conséquence la plus visible de ce développement de

l’union libre et de son allongement est la multiplication des naissances hors

mariage, qui représentent 51,6 % % de l’ensemble des naissances en 2008. Ainsi,

parmi les enfants nés hors mariage dans les années 1990, seuls 40 % verront leurs

parents se marier et seulement deux sur trois avant l’âge de six ans.

La proportion de 51,6 % des naissances hors mariage est relativement

élevée en Europe occidentale et place la France dans les premiers rangs de cette

pratique, derrière la Suède.

b) La fragilisation des unions

La généralisation de la cohabitation pré-maritale n’a pas eu pour effet

d’infléchir la fréquence des divorces et qu’elles aient été ou non suivies d’un

mariage, les unions initiées hors mariage sont plus fragiles que les mariages

directs ; selon l’INED, parmi les premières unions commencées vers 1980, le taux

de rupture avant cinq ans est de 11 % pour les unions entamées hors mariage et de

5 % pour les autres ; avant dix ans, il était respectivement de 22 et de 12 %.

Il y a désormais 42 divorces pour 100 mariages, contre 12 pour 100 en

1970. L’indicateur de divortialité passe de 11 divorces pour 100 mariages à la fin

des années 1960 à plus de 30 dès 1985 ; il s’établit à 38 % de 1995 à 2001, puis se

monte à 42 % en 2003. Il s’agit d’un indicateur annuel qui tient compte de tous les

mariages soumis au risque. Des divorces pouvant être prononcés à des durées de

mariage élevées, il faut attendre de longues années pour pouvoir estimer la

fréquence des divorces dans les promotions de mariages. Ainsi, la fréquence de

11 divorces pour 100 mariages est en fait celle des couples mariés en 1950 ; la

fréquence de 30 % est celle des couples mariés vers 1970 ; elle devrait dépasser

38 % à partir de la promotion 1984 environ. C’est aujourd’hui autour de la

cinquième année de mariage que les risques de divorces sont les plus élevés.

Parmi les premières unions débutées vers 1980, qu’elles aient ou non pris

la forme du mariage, 8 % étaient rompues dans les cinq ans et 17 % dans les

dix ans ; pour les premières unions débutées vers 1990, la proportion de rupture

était presque double avant cinq ans (15 %) et elle est de 28 % dans les dix ans.

Lorsque l’union a commencé hors mariage, le taux de rupture est de 17 % avant

cinq ans et de 30 % avant dix ans. Aussi, Mme France Prioux, directrice d’études

à l’INED, peut-elle conclure que « l’instabilité conjugale s’accroît dans toutes les

catégories d’unions ».

La fragilisation des unions a des conséquences sur les conditions dans

lesquelles certains parents exercent leur autorité parentale : la plus grande

fréquence des séparations se traduit par une multiplication des situations où un des

parents « divorce » de son enfant et se soustrait à ses obligations parentales.

c) Le développement des familles « monoparentales » et recomposées

Le retard de l’âge de la première union et la fréquence accrue des ruptures

d’unions ont provoqué une baisse de la proportion des personnes vivant en couple,

en dessous de 55-60 ans, et une progression du nombre de personnes vivant

seules, qui représentent en 2005 14 % de la population (1), soit 3,4 millions

d’hommes et 5,0 millions de femmes. Ensemble, ils sont 1,1 million de plus qu’en

1999. Entre 35 et 50 ans, ce sont surtout les hommes qui vivent seuls, car, après

une rupture, les enfants vont le plus souvent vivre avec leur mère.PRÉSENTÉ

Par M. Jean LEONETTI, député

LE DROIT DE L’AUTORITÉ

PARENTALE CONSACRE AUJOURD’HUI L’ÉGALITÉ DE

CHAQUE PARENT DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

Alors que l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers

se propose, comme son titre l’indique, d’associer plus largement le tiers à

l’exercice de l’autorité parentale, il apparaît justifié de rappeler le droit régissant

l’autorité parentale. Mais on ne saurait décrire les grandes lignes de cette

législation en faisant abstraction de la réalité de la vie familiale aujourd’hui.

Savoir s’il convient de conférer au tiers une plus grande place auprès de

l’enfant nécessite au préalable d’analyser :

— les droits et les devoirs incombant aux parents, en qualité de titulaires

de l’autorité parentale, sur un plan juridique ;

— les difficultés rencontrées par ces mêmes parents pour maintenir leur

rôle éducatif après une séparation ou un divorce, sur un plan pratique.

Après avoir tenté de faire de la famille française contemporaine la

photographie la plus fidèle possible, on s’attachera à démontrer que si le droit de

l’autorité parentale consacre l’égalité de chaque parent dans l’intérêt de l’enfant, la

séparation peut remettre en cause ce principe de coparentalité et la place que

chaque parent occupe auprès de l’enfant.

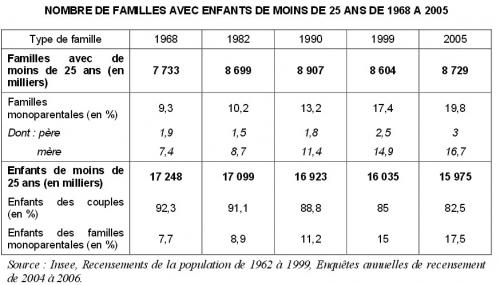

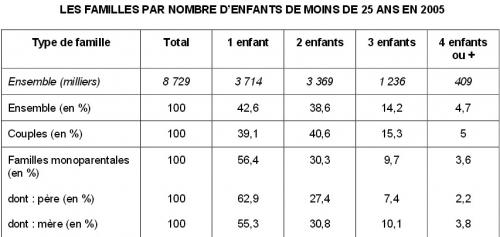

Au total, selon l’INSEE, en 2005, près de 3 millions d’enfants de moins de

25 ans (2), soit plus d’un enfant sur cinq, ne vivent pas avec leurs deux parents :

2,2 millions (15,8 %) vivent avec un parent seul, la plupart avec leur mère (13,9 %

de l’ensemble des enfants), quelques uns avec leur père (1,9 %) et 0,8 million

d’enfants (6,2 %) vivent avec l’un de leurs parents et un beau-parent. 4,3 millions

de jeunes de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale ou

recomposée (3). Il convient à cet égard de souligner la progression ininterrompue

depuis 40 ans de la proportion de mineurs vivant en famille monoparentale, qui

n’était que de 6 % en 1968, contre près de 16 % en 2005.

La notion de monoparentalité doit cependant être utilisée avec prudence.

95 % des enfants nés hors mariage sont reconnus par leur père. Les enfants élevés

seulement par leur mère sont certes plus nombreux, mais le père s’implique dans

l’éducation de l’enfant. Après séparation des parents, plus de 40 % des pères

voient leur enfant au moins une fois par mois. Les familles monoparentales

recouvrent donc des situations très différentes selon le degré d’implication du père

auprès des enfants.

(1) Ce sont majoritairement des personnes de plus de 55 ans.

(2) 2,84 millions d’enfants de moins de 25 ans exactement.

(3) Environ 1,6 million d’enfants vivent au sein d’une famille recomposée et 2,7 millions dans un foyer

monoparental.

En raison du temps qui sépare une rupture de la constitution d’un nouveau

couple et de la moins grande fréquence de la « remise » en couple des femmes séparées ayant la charge de leur enfant, les enfants vivant en famille dite

« monoparentale » sont nettement plus nombreux que ceux qui vivent avec un

parent et un beau-parent. Leur part parmi l’ensemble des enfants augmente avec

leur âge : 9 % des enfants de moins de 2 ans vivent en famille monoparentale ;

c’est le cas de 14 % des enfants entre 7 et 11 ans et de 19 % des jeunes âgés entre

18 et 24 ans qui vivent encore au domicile familial. Quel que soit l’âge, cette

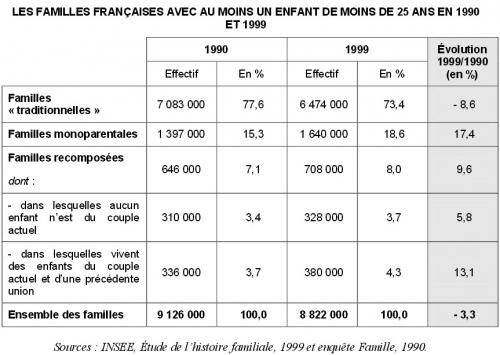

proportion a progressé de deux à quatre points entre 1990 et 1999. En effet, entre

ces deux dates, le nombre de familles monoparentales comprenant au moins un

enfant de moins de 25 ans a augmenté de plus de 240 000, passant de 1,4 million à

1,64 million, alors que le nombre total de familles comprenant un ou plusieurs

enfants de moins de 25 ans s’est réduit de 300 000. Le nombre de familles

monoparentales poursuit ainsi sa progression : elles représentaient 9,4 % des

familles en 1968, 10,2 % en 1982, 15,3 % en 1990 et 18,6 % en 1999.

En 1999, 0,8 million d’enfant de moins de 18 ans vivent avec un de leur

parent et un beau-parent, chiffre qui atteint 1,1 million pour l’ensemble des jeunes

de moins de 25 ans. Parmi ces derniers, 0,5 million ne vit qu’avec ces deux

personnes, tandis que 0,6 million vit avec un demi-frère ou une demi-soeur. Si l’on

ajoute les enfants vivant avec leurs deux parents et un ou plusieurs demi-frères ou

demi-soeurs, ce sont 1,6 million de jeunes de moins de 25 ans qui vivent dans une

famille recomposée, sur les 16,3 millions de jeunes vivant au foyer parental (1). Le

tableau suivant présente la diversité des familles en 1990 et 1999 :

(1) En outre, 1,9 million de jeunes de moins de 25 ans ont quitté le foyer parental.

En 2005, sur les 8,7 millions de familles que compte la France, on

dénombrait 19,8 % de familles monoparentales et parmi les 16 millions d’enfants

de moins de 25 ans, 17,5 % étaient des enfants de familles monoparentales.

Par ailleurs, comme l’a constaté l’INED en juin 2009, alors « que l’on a

déjà beaucoup de difficultés à recenser les familles homoparentales, divers

chiffres circulent sur le nombre d’enfants vivant au sein de couples de même

sexe ». L’INED estime que « faute d’instruments adaptés », l’ampleur de

l’homoparentalité reste très difficile à quantifier. Si deux types d’instruments – le

recensement et les grandes enquêtes quantitatives en population générale –

permettent de dénombrer les configurations homoparentales, chacun comporte

toutefois des limites. En extrapolant des éléments issus du recensement, le

démographe Patrick Festy de l’INED parvient à une fourchette de 24.000 à 40.000

enfants résidant avec un couple de même sexe en 2005 (1).

d) Des familles fondées plus tardivement et moins nombreuses

L’âge moyen au mariage a par ailleurs augmenté dans des proportions

importantes. Même s’il est de plus en plus déconnecté de celui-ci, l’âge moyen des

mères à la naissance des enfants s’est lui aussi nettement élevé. Selon l’Institut

national de la statistique et des études économiques, l’âge moyen des mères (2)

était de 27,6 ans en 1960 ; il est descendu à 26,5 ans en 1977 avant de

recommencer à augmenter pour atteindre 28 ans en 1987, 29 ans en 1995 et 29,9

ans en 2008.

En 1980, 35,85 % des mères avaient entre 15 et 24 ans à la naissance de

leur premier enfant, 56,08 % entre 25 et 34 ans et 8,07 % 35 ans et plus. En 2001, ces proportions atteignaient respectivement 17,42 %, 65,9 % et 16,68 %. L’âge

moyen des femmes à la première maternité approche désormais 28 ans (1), alors

qu’il n’excédait pas 24 ans au début des années 1970. Il a progressé de deux ans

au cours de la dernière décennie.

(1) La difficile mesure de l’homoparentalité, INED, fiche d’actualité n° 8, juin 2009.

(2) Cet âge inclut l’ensemble des naissances, quel que soit leur rang dans la famille.

Après avoir atteint son point le plus bas (1,1 %) au cours des années 1970,

la part des enfants nés d’une femme âgée de plus de 40 ans s’établit à 3,4 % en

2004, ce qui reste nettement inférieur aux 6,5 % enregistrés en 1901 mais a

récemment attiré l’attention du Haut Conseil de la population et de la famille.

Celui-ci juge préoccupant le caractère de plus en plus tardif des grossesses en

général, et des premières grossesses en particulier. Il insiste sur les risques

supplémentaires que ce retard fait courir, tant à l’enfant qu’à sa mère, les risques

étant surtout accentués pour les femmes ayant une première grossesse tardive.

Il faut néanmoins souligner que l’élévation de l’âge moyen des mères n’a

pas eu de conséquences graves sur le taux de natalité dans notre pays. L’indice

conjoncturel de fécondité français, qui s’établit à 2,02 enfants par femme en 2008,

contre 1,7 au milieu des années 1990, place notre pays aux premiers rangs de

l’Union européenne. Si l’indice conjoncturel de fécondité français est honorable,

la taille des familles se réduit néanmoins progressivement, comme en atteste le

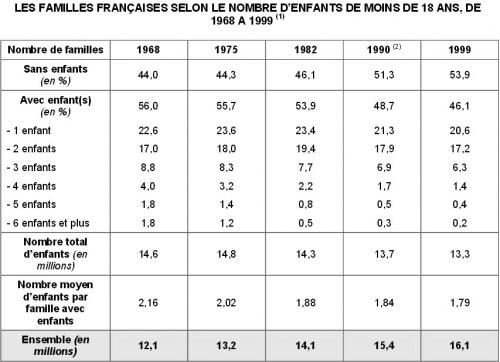

tableau suivant :

Les familles de plus de trois enfants (3) sont de plus en plus rares : elles ne

représentent plus que 4 % des familles avec enfants de moins de 18 ans en 1999,

contre 15 % en 1968.

En 2005, 8,7 millions de familles réunissaient 16 millions de jeunes de

moins de 25 ans qui cohabitent avec au moins un de leurs parents. Après avoir

baissé entre 1990 et 1999, le nombre de ces familles s’est stabilisé, de même que

le nombre d’enfants.

Les familles qui comprennent au moins un enfant de moins de 25 ans ont

en moyenne 1,8 enfant au domicile, alors qu’elles en avaient en moyenne 1,9 en

1990 et 2,3 en 1975. Cette diminution résulte de la moindre fréquence des familles

nombreuses. En 2005, 43 % des familles, soit 3,7 millions, n’ont qu’un enfant de

moins de 25 ans et 39 % en ont deux. Il convient toutefois de noter que la reprise récente de la fécondité contribue à enrayer la baisse du nombre de familles avec enfants.

(1) Ce tableau ne donne pas le nombre d’enfants par couple, mais le nombre d’enfants des familles (ceux-ci sont définis comme toute personne vivant dans le même ménage que son ou ses parent(s), quel que soit son

âge, s’il n’a pas de conjoint ou d’enfant vivant dans le ménage avec lesquels il constituerait une famille en

tant qu’adulte). Parmi ces familles, il y a des familles monoparentales.

(2) En 1990, le nombre de familles est calculé avec la nouvelle définition des enfants des familles ; par rapport à l’ancienne définition, seuls le nombre total de familles et le nombre de familles sans enfants de l’âge considéré diffèrent.

(3) Seuls sont pris en compte ici les enfants âgés entre 0 et 18 ans. Si on considère les enfants jusqu’à 24 ans, 9,2 % des familles avaient plus de 3 enfants en 1968 ; elles sont moins de 3 % en 1999.

e) Les quatre cinquièmes des enfants vivent avec leurs deux parents,

mariés ou non

Comme le constatait l’INED en 1999, 73,4 % des familles avec enfants de

moins de 25 ans correspondent à la forme traditionnelle de la famille, et 78 % des

mineurs vivent avec leurs deux parents. M. Robert Rochefort, directeur général du

Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, a ainsi

estimé que 85 % des enfants de moins de 15 ans vivaient avec leurs deux parents.

Il lui semble que « les facteurs de stabilité finissent par l’emporter sur les facteurs

de changement » et que « les familles résistent donc pour l’instant aux évolutions

que l’on annonce parfois en disant qu’une femme sur trois connaîtra au cours de

sa vie une logique de rupture familiale la conduisant à vivre seule, ou encore que

presque un mariage sur deux se soldera par un divorce » (1).

Si l’INED n’a pas hésité à englober dans ce qu’il appelle la forme

traditionnelle de la famille les parents non mariés, c’est que le choix du mariage

ou de l’union libre n’a pas un grand impact sur la vie de l’enfant. Certes, les

unions libres se rompent plus facilement et durent en moyenne moins longtemps

que les mariages mais la progression du divorce relativise cette différence. Si la

présomption de paternité constitue l’essence du mariage, les enfants nés hors

mariage sont néanmoins très largement et très rapidement reconnus par leurs

parents.

Dans cette étude publiée en janvier 1999 (2), l’INED estimait que plus du

tiers des enfants nés hors mariage en 1994 avaient été reconnus avant leur naissance, conjointement dans presque tous les cas. 82 % des enfants ont été

reconnus par leur père avant un mois (contre seulement un tiers des enfants nés

hors mariage en 1965 et 1970), et 92 % l’ont été in fine. 94 % des bébés reconnus

par leur père avant qu’ils n’aient un mois vivaient alors avec leurs deux parents,

alors que cette proportion n’était que de l’ordre de 80 % à la fin des années 1960

et au début des années 1970. En 1999, 89 % des enfants nés hors mariage ont été

reconnus avant d’avoir un mois, l’INED estimant que 95 % des enfants nés hors

mariage en 2002 acquerront une filiation paternelle. Environ 40 000 enfants de

plus d’un mois nés en 1999 étaient sans filiation paternelle, situation qui ne

touchait plus que 30 000 d’entre eux à l’âge d’un an. Finalement, seuls 15 000

enfants nés en 2002 devraient rester sans filiation paternelle, soit environ autant

que dans les années 1960, lorsque moins de 6 % des naissances avaient lieu hors

mariage.

(1) Naître hors mariage », Bulletin mensuel d’information de l’INED, numéro 342, janvier 1999

(2) Naître hors mariage », Bulletin mensuel d’information de l’INED, numéro 342, janvier 1999.

Le fait de naître hors mariage n’a donc plus que rarement une influence

sur la filiation des enfants. Le droit ne faisant plus de différence entre enfants

légitimes et enfants naturels, la situation de ces enfants est semblable et la

naissance hors mariage n’entraîne pas réellement de différence dans l’éducation et

la vie des enfants. Ainsi, Mme Irène Théry souligne qu’ « aujourd’hui, toutes

choses égales par ailleurs, on estime que les modes de vie familiaux, les modes de

consommation, les modes d’éducation des enfants ne présentent pas de différences

significatives selon que les parents sont ou non mariés. Au sein d’une même

parentèle, il est désormais fréquent que coexistent des familles naturelles et

légitimes, que rien ne distingue dans leur vie quotidienne. Les différences

d’appartenance sociale sont beaucoup plus significatives que les statuts

juridiques » (1).

En 2005, l’INSEE conclura pour sa part que « 81 % des moins de 18 ans

vivent avec un couple parental, leurs deux parents en général, plus rarement un

parent et un beau-parent » (2).

2. L’exercice de l’autorité parentale après le divorce

Si la famille française a connu, depuis plus de quarante ans, d’importantes

évolutions (augmentation du nombre de divorce et de familles recomposées), les

données disponibles montrent toutes que, de manière constante, l’autorité

parentale reste exercée conjointement après un divorce ou une séparation.

S’agissant du divorce, ce dernier ne remet aucunement en cause l’exercice

de l’autorité parentale qui reste commun aux deux parents dans la quasi-totalité

des divorces. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale pose

comme principe que « père et mère exercent en commun l’autorité parentale »

(article 372 du code civil). Cette règle sous-tend à la fois le droit pour l’enfant à être élevé par ses deux parents et le droit pour chacun des parents d’être impliqué

dans l’éducation de ses enfants. L’article 373-2 du code civil prévoit par ailleurs

que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de

l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des

relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre

parent ».

Ainsi, l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne doit plus être que

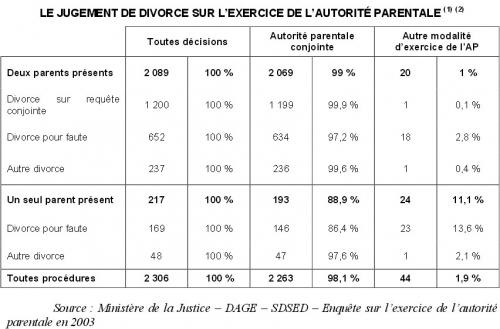

l’exception. En 2003, sur 100 couples divorcés, 98 continueront à exercer

conjointement l’autorité parentale. Constatant l’exercice conjoint de l’autorité

parentale dans 98 % des divorces, le juge en attribue l’exercice exclusif à l’un des

parents dans 2 % des divorces (39 mères et 3 pères). En 2006, la répartition de

l’exercice de l’autorité parentale est restée exactement la même.

(1) Irène Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie

privée, Paris, Odile Jacob - La documentation française, 1998, p. 44.

(2) Enfants des couples, enfants des familles monoparentales : des différences marquées pour les jeunes

enfants - Olivier Chardon et Fabienne Daguet, division Enquêtes et études démographiques, Insee, janvier

2009.

L’exercice de l’autorité parentale est attribué de façon légèrement

différente selon le type de procédure de divorce. L’exercice est moins

systématiquement conjoint dans les divorces pour faute que dans les divorces sur

requête conjointe. En effet, même si l’exercice en commun de l’autorité parentale

reste la règle générale dans les divorces pour faute, c’est quasiment le seul type de

divorce dans lequel il arrive que le juge confie l’exercice à un seul des parents (41

des 44 cas observés).

C’est par ailleurs lorsque l’un des parents ne comparait pas que l’autorité

parentale est le plus souvent attribuée de façon exclusive, là encore dans les divorces pour faute. La mère étant généralement seule comparante, c’est

essentiellement à elle qu’est confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

(1) Champ : les 2 306 divorces impliquant au moins un enfant mineur

(2) Lecture : 99 % des jugements de divorce contradictoires prévoient une autorité parentale conjointe et 88,9 % quand le jugement a été rendu alors qu’un seul parent était présent

3. L’exercice de l’autorité parentale après la séparation des parents

non mariés

Compte tenu de l’importance prise par les unions libres, il convient

également de s’intéresser aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à la suite

de la séparation des parents non mariés. Comme à l’occasion des divorces, les

juges aux affaires familiales peuvent être amenés à statuer sur toutes les questions

liées aux enfants : exercice de l’autorité parentale, résidence et contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dans leur étude consacrée à l’exercice de l’autorité parentale après le

divorce ou la séparation des parents non mariés, Mme Laure Chaussebourg et

M. Dominique Baux ont montré que la décision du juge conserve à 93 % des

couples qui se sont séparés, un exercice conjoint de l’autorité parentale (1).

Par ailleurs, le juge confie l’exercice de l’autorité parentale de façon

exclusive à 6 % des mères. De façon encore plus exceptionnelle, l’exercice de

l’autorité parentale est attribué exclusivement au père (9 décisions sur 1 402, avec

accord des parents) ou de façon différenciée suivant les enfants (3 décisions).

En définitive, l’exercice conjoint de l’autorité parentale après la séparation

des parents non mariés est donc moins systématique que dans le cadre des

divorces (93 %, contre 98 %).

B. DONNÉES JURIDIQUES RELATIVES À L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ

PARENTALE

Introduite par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité

parentale, cette dernière a fait l’objet, au cours de ces vingt dernières années, de

plusieurs réformes qui, toutes, sont allées dans le sens d’une plus grande égalité :

entre le père et la mère mariés, à l’instar de la loi de 1970 qui a remplacé la

puissance paternelle par l’autorité parentale, mais également entre les parents

séparés, qu’ils soient ou non mariés, avec les lois n° 87-570 du 22 juillet 1987 (2)

et n° 93-22 du 8 janvier 1993 (3) qui ont séparé la résidence de l’enfant de

l’exercice de l’autorité parentale et généralisé l’exercice en commun de cette

autorité.

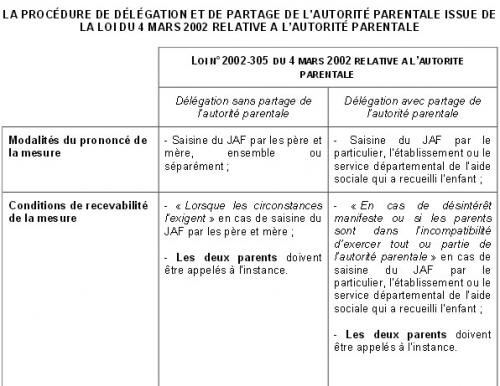

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale s’est

inscrite dans le droit fil de cette évolution, l’un de ses objectifs ayant été d’assurer l’égalité entre tous les enfants, quelle que soit la situation matrimoniale de leurs

parents. Elle s’est également attachée à renforcer le principe de coparentalité,

développé notamment lors de la réforme de 1993 et qui suppose l’intérêt de

l’enfant à être élevé par ses deux parents, même lorsque ceux-ci sont séparés.

(1) L’enquête a été réalisée sur un échantillon constitué des ordonnances du juge aux affaires familiales

statuant sur des demandes portant sur la résidence des enfants de parents non mariés et prononcées entre le 13 et le 24 octobre 2003. Cet échantillon est composé de 1 402 ordonnances initiales.

(2) Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale.

(3) Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

1. La substitution de l’autorité parentale à l’ancienne puissance paternelle

Pendant des siècles, la puissance paternelle a constitué le pilier de la

famille. Ainsi, à Rome, la puissance paternelle (patria potestas) est la base de la

famille patriarcale. Cette dernière est soumise à l’autorité absolue du père qui a

droit de vie et de mort sur ses enfants qui, eux, sont dépourvus de droits. Cette

conception de la famille se transforme progressivement jusqu’à prohiber

l’infanticide et la vente d’enfant (Ve siècle).

Cette conception romaine rencontrera encore un écho sous l’Ancien

Régime avec les lettres de cachet qui permettent à un père de faire enfermer

l’enfant mineur récalcitrant à son autorité. En effet, « la révérence naturelle des

enfants envers leurs parents est le lien de la légitime obéissance des sujets envers

leurs souverains » (1). L’article 371 du code civil dans sa rédaction actuelle

rappelle d’ailleurs que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et

mère ».

Pour les juristes de la Révolution, il s’agit d’ébranler et d’abolir le modèle

social de l’Ancien Régime pour privilégier la liberté individuelle. Ils établissent le

principe de la paternité civile qui donne les mêmes droits aux enfants légitimes,

naturels et adoptifs. Ils s’attaquent aussi au despotisme des pères en leur

supprimant le droit de déshériter leur progéniture et en bannissant les lettres de

cachet. Après l’abolition de la patria potestas par la loi du 28 août 1792, le père

est obligé de réunir un tribunal domestique pour faire administrer la correction

paternelle. Il ne peut plus la décider seul et sa puissance est limitée au temps de la

minorité de l’enfant.

Le code civil de 1804 reviendra sur ces avancées. Dans l’esprit de ses

rédacteurs, la famille n’existe plus que dans le mariage et l’enfant naturel reconnu

ne pourra réclamer les droits de l’enfant légitime. Le code civil amorce aussi un

retour à une autorité plus énergique, la puissance paternelle devant s’exercer dans

l’intérêt de l’enfant. En effet, ce dernier est assimilé à un incapable qu’il faut

protéger dans ses actes contre lui-même et contre autrui. Le père est ainsi présumé

faire « bon usage » de sa puissance paternelle. Les tribunaux domestiques sont

supprimés, le droit de déshériter son enfant n’étant pas pour autant rétabli. Ce

principe est garanti par l’existence de la réserve héréditaire qui garantit aux

héritiers réservataires une portion du patrimoine de leur auteur. Le père et mari

demeure seul maître dans son foyer, le principe d’une autorité parentale conjointe des père et mère, revendiqué par les révolutionnaires, restant ignoré par le code

civil.

Le XIXe siècle est nettement plus favorable à l’enfant : d’une part, les

tribunaux tentent de remédier aux abus de puissance paternelle ; d’autre part,

plusieurs lois prouvent le souci du législateur d’améliorer le sort des enfants qu’il

s’agisse de leur travail, de leur instruction et de la protection de leur intégrité

physique.

C’est la loi du 4 juin 1970 qui abolit la puissance paternelle et instaure la

notion d’autorité parentale. Par un changement significatif de vocabulaire,

l’ancienne puissance paternelle est devenue l’autorité parentale pour asseoir une

égalité entre les père et mère mais également pour modifier leur rôle éducatif. En

effet, ce qui était un pouvoir sur la personne et les biens de l’enfant est un devoir

mis à leur charge. Les rapports familiaux cessent d’être entendus en termes de

puissance ou de pouvoir souverain sur la personne de l’enfant. Ils font place à une

« autorité complexe de droits et de devoirs » (1). Les parents n’exercent plus une

domination. Désormais, le droit jusque-là discrétionnaire est transformé en une

fonction faite de droits, de devoirs et de responsabilités, destinée à satisfaire non

l’intérêt personnel ou familial de ses titulaires mais celui de son destinataire pour

le présent comme pour l’avenir. D’autres lois sont par la suite venues moderniser, par touches successives,

le droit de la famille et de l’autorité parentale. La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972

réformant le droit de la filiation a créé un statut unique pour l’enfant légitime et

l’enfant naturel. Ce dernier a « en général les mêmes droits et les mêmes devoirs

que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère » (code civil,

article 334, alinéa 1 et 2, abrogé par la loi du 4 mars 2002). Trois ans plus tard, la

loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, réformant le divorce, a posé le principe de

l’attribution exclusive de la garde de l’enfant à l’un des parents, la jurisprudence

de la Cour de cassation admettant cependant la légalité de la garde conjointe après

le divorce (2).

Il faudra attendre dix ans pour que la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

consacre l’égalité des parents dans la gestion des biens de l’enfant mineur en

disposant que « l’administration légale est exercée conjointement par le père et la

mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas,

sous le contrôle du juge soit par le père, soit par la mère ».

La loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, dite « loi Malhuret », sur l’exercice de

l’autorité parentale, est, pour sa part, venue entériner la jurisprudence précitée de

la Cour de cassation et a franchi un nouveau pas décisif en assouplissant les effets

du divorce sur le partage de l’autorité parentale. Les père et mère exercent donc

conjointement leur autorité, quel que soit le devenir du couple. Dans la famille naturelle, les parents disposent désormais de la possibilité de s’adresser au juge

des tutelles et de faire une déclaration conjointe en vue de l’exercice en commun

de l’autorité parentale, rompant ainsi avec la traditionnelle attribution de l’autorité

parentale à la mère. Avec la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, à

la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales,

l’autorité parentale conjointe est désormais posée en principe tant dans la famille

légitime désunie que dans la famille naturelle. L’accès des pères concubins à

l’autorité parentale est reconnu et la notion de coparentalité esquissée.

Il faudra toutefois attendre la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative à

l’autorité parentale pour que soit consacrée sur le plan législatif la notion de

coparentalité.

2. La reconnaissance de la coparentalité à travers la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a uniformisé les droits

et devoirs de tous les enfants dont la filiation est établie, a instauré une véritable

coparentalité en assurant le maintien du lien de l’enfant avec ses deux parents en

cas de séparation et a introduit la référence à l’intérêt de l’enfant dans la définition

de l’autorité parentale.

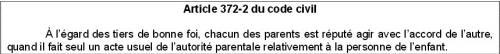

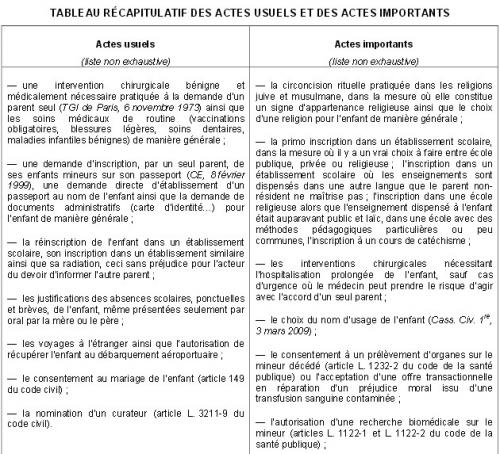

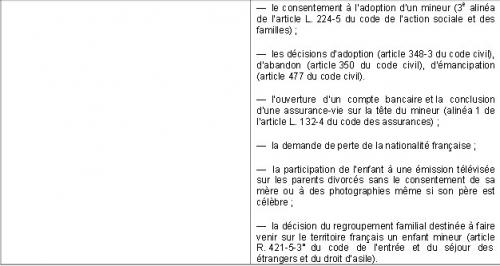

a) La présomption d’accord pour les actes usuels

Exerçant en commun l’autorité parentale, les parents disposent des mêmes

pouvoirs. Sur ce point, la coparentalité implique donc que les décisions soient

prises conjointement par le père et la mère. En pratique, l’application du principe

est facilitée par l’article 372-2 du code civil qui dispose qu’ « à l’égard des tiers

de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il

fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de

l’enfant ». Ce texte édicte donc une présomption d’accord pour les actes usuels,

valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de

responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. D’aucuns regrettent que la loi ne

se réfère pas à des critères permettant d’identifier les actes usuels. C’est donc au

tiers ou, en cas de conflit, au juge, qu’il reviendra de se livrer à une appréciation in

abstracto et in concreto, en fonction des circonstances particulières. L’article 372-

2 n’étant soumis à aucune condition de cohabitation des parents, il a vocation à

s’appliquer quand bien même ces derniers seraient séparés.

b) L’absence d’impact de la séparation des parents sur l’exercice de l’autorité parentale

En énonçant que « les pères et mère exercent en commun l’autorité

parentale », l’article 372 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi

du 4 mars 2002, consacre le principe de coparentalité. Celle-ci peut être définie

comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par ses deux parents. La

coparentalité impliquant que le père et la mère soient parents à égalité, sa première expression réside bien dans le principe d’exercice en commun de l’autorité

parentale. Ce principe se voit conférer la portée la plus large, puisqu’il est

indifférent à la nature de la filiation. En matière d’autorité parentale, la loi du

4 mars 2002 a ainsi été la première à délaisser la distinction entre filiation légitime

et filiation naturelle, dont l’abandon a été généralisé par l’ordonnance du 4 juillet

2005. Le principe de coparentalité concerne donc tous les enfants, dès lors qu’ils

ont une filiation paternelle et maternelle légalement établie.

Plus généralement, la séparation des parents est sans incidence sur le

principe d’exercice en commun de l’autorité parentale, comme l’énonce très

clairement l’article 373-2 du code civil, alinéa 1er : « la séparation des parents est

sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale ». Le couple

parental doit donc survivre au couple conjugal. Néanmoins, l’absence de vie

commune des parents implique que des dispositions spécifiques régissent les

modalités d’exercice de l’autorité parentale : la situation d’un mineur dont les

parents vivent ensemble est nécessairement différente de celle d’un mineur dont

les parents vivent séparément.

C’est précisément dans cette dernière hypothèse que la consécration de la

coparentalité est la plus significative, la loi du 4 mars 2002 s’employant à assurer

son effectivité à travers un certain nombre de mesures dont la plus emblématique,

mais aussi la plus controversée, est l’institution de la résidence alternée.

● La résidence alternée

La résidence alternée peut être fixée par un accord des parents ou

ordonnée par le juge (code civil, article 373-2-9). Il s’agit, incontestablement,

d’une mesure favorisant un maintien réel des liens de l’enfant avec ses deux

parents. L’accord des parents est toutefois souhaitable pour que son

fonctionnement soit réussi. En cas de désaccord ou à la demande de l’un d’eux,

l’article 373-2-9, alinéa 2, autorise le juge à prescrire une résidence alternée à titre

provisoire et donc expérimental. Au terme de celle-ci, il décide de pérenniser la

résidence alternée ou au contraire d’y renoncer.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la résidence alternée n’est

envisageable que dans la mesure où elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ainsi,

par exemple, les juges nîmois (Nîmes, 3 juillet 2002) ont-ils refusé de l’ordonner

dans les circonstances suivantes : dans le cadre de leur divorce sur requête

conjointe, des parents avaient décidé d’une résidence alternée, de trois jours en

trois jours. Le père ayant sollicité une modification pour passer d’une alternance

de huit jours en huit jours, les juges ont ordonné une enquête sociale. Celle-ci

ayant révélé une conception éducative rigide du père, allant jusqu’à des

corrections voire à la violence, ils ont fixé la résidence habituelle des enfants chez

leur mère avec un droit de visite du père. Dans ces circonstances, la résidence

alternée n’était en effet pas conforme à l’intérêt des enfants. Elle n’est donc en

aucun cas constitutive d’un droit pour les parents.

● Le droit de visite et d’hébergement

En disposant que « chacun des père et mère doit maintenir des relations

personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent »,

l’article 373-2 alinéa 2 du code civil pose le principe du maintien des liens de

l’enfant avec ses deux parents séparés. À défaut de résidence alternée, le respect

de ce principe implique l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit du

parent avec lequel l’enfant ne réside pas habituellement. La Cour de cassation

(Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-13/360) a précisé que « le parent qui exerce

conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et

d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur des

enfants ». Lesdits motifs doivent en outre être dûment caractérisés, ce qui est

logique dans la mesure où le refus du droit de visite contrevient au principe de

coparentalité.

● L’homologation des accords parentaux

La loi du 4 mars 2002 se montre particulièrement favorable à ces accords,

comme en témoignent deux dispositions. D’une part, l’article 373-2-11 du code

civil enjoint au juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité

parentale de prendre en considération la pratique précédemment suivie par les

parents ou les accords antérieurement conclus par eux. D’autre part, et plus

généralement, l’article 373-2-7 du code civil prévoit que « les parents peuvent

saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par

laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale ». Si les

parents ne sont pas spontanément parvenus à un accord, tout espoir d’arrêter une

position commune n’est as pour autant exclu. Le juge pourra en effet décider

d’avoir recours à la médiation familiale.

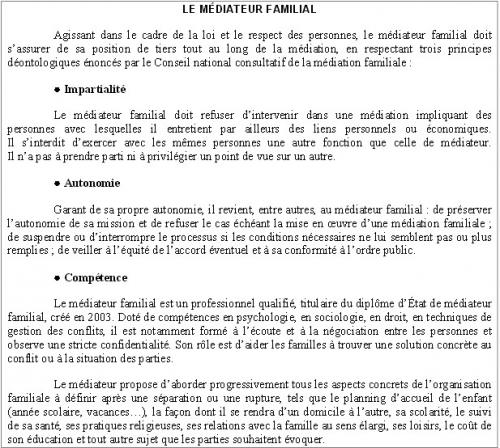

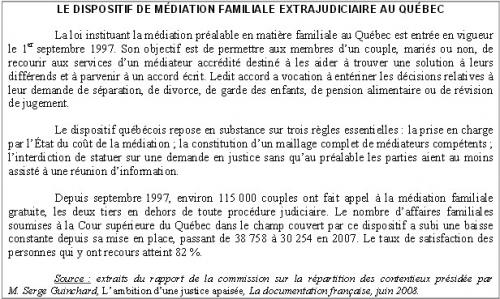

● La médiation familiale

La médiation familiale est expressément prévue à l’article 373-2-10 du

code civil, qui permet au juge d’avoir recours à ce mode alternatif de règlement

des litiges, selon la procédure décrite aux articles 131-1 et suivants du code de

procédure civile. Elle consiste pour le juge à désigner, avec l’accord des parties,

un tiers neutre et impartial afin de leur permettre de trouver une solution au conflit

qui les oppose. Là où existent des médiateurs familiaux, la mise en oeuvre de la

médiation familiale est favorisée. Sont révélatrices à cet égard les décisions de la

Cour d’appel de Paris, relevant que c’est « sauf meilleur accord des parents » que

des mesures judiciaires sont prises et exhortant plus largement les parents à avoir

« un dialogue responsable » et à rechercher, le cas échéant avec l’aide d’une

médiation familiale entreprise en dehors de toute procédure judiciaire, les

solutions les plus adaptées « dans l’exercice d’une véritable coparentalité

nécessaire à l’équilibre et au bon développement de leurs enfants » (Paris,

14 février 2008, RG n° 07/12147).

● L’obligation de notifier le déménagement

Cette obligation découle de l’article 373-2, alinéa 3, du code civil qui

impose au parent concerné, dès lors que ce déménagement implique une

modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’en informer l’autre

parent, préalablement et en temps utile. En cas de désaccord, celui-ci peut saisir le

juge pour qu’il statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Cet article a donc

clairement vocation à empêcher le parent hébergeant d’imposer à l’autre un

éloignement géographique qui rendrait impossible l’exercice par ce dernier de ce

droit de visite et d’hébergement et risquerait, par voie de conséquence, de

conduire à une rupture de ses liens avec l’enfant.

3. L’exercice de l’autorité parentale : une législation qui a pour constante un ensemble de droits et de devoirs

L’autorité parentale est expressément visée à l’article 371-1 du code civil,

qui l’a définie comme un ensemble de droits et de devoirs, dans l’intérêt de

l’enfant, confié aux père et mère, afin qu’ils protègent l’enfant dans sa sécurité, sa

santé et sa moralité, qu’ils assurent son éducation et permettent son

développement personne. Temporaire, l’autorité parentale disparaît à la majorité

de l’enfant, c’est-à-dire à son dix-huitième anniversaire ou à l’occasion de son

émancipation (code civil, article 371-1, alinéa 2).

Si la loi du 4 mars 2002 n’a pas modifié cette approche globale, elle a

cherché à revaloriser l’autorité parentale en réaffirmant l’importance de la

fonction parentale, tout en veillant à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle propose pour ce faire une nouvelle définition de l’autorité parentale, afin de

permettre aux parents d’assurer conjointement l’intérêt et l’épanouissement de

leurs enfants.

a) La notion d’autorité parentale sur la personne de l’enfant

L’enfant naît faible et démuni, si bien qu’il doit être confié à la protection

naturelle de ses parents. Cette dépendance se traduit juridiquement par l’institution

de l’autorité parentale. Selon le nouvel article 371-1, alinéa 1er, du code civil,

« l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité

l’intérêt de l’enfant ».

Alors que le code civil précise expressément que cette autorité parentale

appartient aux « père et mère », l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers propose, à son article 4, de remplacer l’expression « père et mère »

par celle de « parents » au premier alinéa de l’article 373-3 du code civil, consacré

à l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation. Avant de poursuivre plus

en détail l’examen de cette notion d’autorité parentale, il est utile de s’interroger

sur la portée réelle de ce glissement sémantique.

Il apparaît d’emblée que les expressions de « père et mère » et de

« parents » sont utilisées indifféremment dans le code civil. Ainsi, alors que

l’article 371-3 de ce code dispose que « l’enfant ne peut, sans permission des père

et mère, quitter la maison familiale », l’article 373-2-11 du même code prévoit

pour sa part que « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité

parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents

avaient précédemment suivie ». Preuve ultime, s’il en était besoin, de

l’équivalence totale entre ces deux expressions : la table alphabétique du code

civil à l’occurrence « parents » renvoie directement son lecteur à « père et mère ».

C’est pourquoi, l’auteur du présent rapport juge la modification sémantique opérée

par l’avant-projet de loi inutile et propose, dans un souci de stabilité de la norme

juridique, de conserver la rédaction actuelle.

Ainsi, les « parents » ou « père et mère » sont cotitulaires de l’autorité

parentale et le resteront à égalité et à part entière pour exercer leur rôle, dans la

durée, aux côtés de leur enfant. Ils l’amèneront ensemble vers l’âge adulte en

l’aidant, en le conseillant et en l’accompagnant dans sa vie familiale, scolaire et

sociale. Attribut de la paternité et de la maternité, l’autorité parentale permet aux

parents de l’enfant de mener à bien leur tâche de protection et d’éducation. Ce sont

désormais les deux aspects de l’autorité parentale. En effet, les prérogatives

accordées aux parents ont, en premier lieu, une finalité de protection du corps et

des biens de l’enfant. L’article 371-1, alinéa 2, du code civil en décline les

différents aspects que sont sa sécurité, sa santé et sa moralité. La loi rappelle ainsi

que les parents sont ses défenseurs légaux et ses protecteurs naturels.

Ces prérogatives visent, en second lieu, à conforter les père et mère dans

leur rôle d’éducateur afin d’assurer le développement de l’enfant en leur accordant

des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Avec la recherche

de l’épanouissement de l’enfant, on est loin du pouvoir accordé aux pères dans le

code civil de 1804 qui leur permettait d’organiser la détention du mineur, avec

ordre d’arrestation délivré par le président du tribunal d’arrondissement. De cette

époque, il ne reste guère que le texte, toujours placé en tête du chapitre consacré à

l’autorité parentale pour son caractère symbolique, en vertu duquel « l’enfant, à

tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » (code civil, article 371).

b) La protection de l’enfant

Les parents sont investis d’une mission générale de protection des intérêts

du mineur, mission qui recouvre en réalité trois aspects : la sécurité, la santé, la

moralité.

● En premier lieu, afin de préserver la sécurité de leurs enfants, les

parents disposent de plusieurs prérogatives qui touchent successivement à :

— la fixation du domicile familial : ce sont les parents qui fixent la

résidence de la famille et donc de l’enfant, sachant qu’ils ont le droit d’exiger que

ce dernier habite réellement avec eux. Pour sa sécurité, il est entendu que l’enfant

ne peut pas quitter le domicile familial sans l’accord de ses parents (code civil,

article 371-3), lesquels peuvent vérifier sa correspondance et ses

communications (1), en tenant compte toutefois de son âge et des moeurs. De

même, ils peuvent organiser et contrôler ses déplacements. Par conséquent, une

autorisation familiale doit être donnée par exemple pour que l’enfant parte en

colonie de vacances, à l’occasion de chaque voyage ou court séjour effectué par

l’enfant sans ses parents, même s’il s’agit d’une simple sortie scolaire. Si les

parents ont le droit de vivre avec leurs enfants, seule une décision judiciaire peut

les en priver. Aussi l’enfant n’est-il retiré de son milieu familial qu’en cas de

nécessité, si le juge des enfants prend les mesures d’assistance éducative

adéquates.

— le consentement au mariage : en vertu de l’article 144 du code civil,

les jeunes filles et les garçons ne peuvent se marier avant dix-huit ans révolus.

Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut

accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves (le plus souvent la grossesse

de la jeune fille). Le législateur donne aux parents un droit de veto à l’occasion du

projet matrimonial de leur enfant. En effet, si les deux parents s’opposent au

mariage, la célébration doit être retardée. En cas de dissentiment entre le père et la

mère, l’accord d’un seul d’entre eux est suffisant, car ce partage vaut

consentement (code civil, article 148). L’autorisation étant discrétionnaire, il

n’existe aucun recours contre un refus.

— le choix du tuteur : le code civil attribue au parent survivant, s’il a

conservé au jour de sa mort l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle, le

droit de choisir, par testament, le tuteur de l’enfant mineur (code civil,

article 397).

— le consentement à l’adoption : assurer la sécurité de l’enfant peut

aller, dans des cas extrêmes, jusqu’à accepter de le confier à une famille adoptive.

Par le biais du consentement à l’adoption, les parents s’efforcent ainsi de veiller

aux intérêts futurs d’un enfant auquel ils ne peuvent pas prodiguer les soins

nécessaires. Cet acte étant d’une importante gravité, lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à cette adoption (code

civil, article 348, alinéa 1er). Lorsqu’elle n’est établie qu’à l’égard d’un seul, celui ci donne le consentement à l’adoption (code civil, article 348-1).

● En deuxième lieu, garants de la santé de leurs enfants, les parents ont,

aux termes de l’article 371-1, alinéa 2, du code civil, le droit et le devoir de

protéger l’enfant mineur non émancipé dans sa santé.

Il leur appartient de solliciter tout acte médical ou toute intervention

chirurgicale sur la personne de leur enfant. Ces derniers ont toute latitude pour

consulter le corps médical, choisir un traitement, demander l’admission de l’enfant

à l’hôpital ou encore consentir à une opération. Tenus de protéger l’enfant, ils sont

garants de sa santé et de son intégrité physique. Issu de la loi n° 2002-303 du

4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,

l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne

prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des

préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » et qu’ « aucun

acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre

et éclairé de la personne ». Le patient mineur ne pouvant, en principe, consentir

lui-même à un acte médical, en raison de son incapacité juridique, ce droit est

exercé par ses parents et constitue la contrepartie des devoirs et responsabilités qui

leur incombent et l’un des attributs de l’autorité parentale. Reprenant une

disposition du code de déontologie médicale, l’article R. 4127-42 du code de la

santé publique évoque également le consentement des parents en prévoyant qu’

« un médecin appelé à donner des soins à un mineur […] doit s’efforcer de

prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement ».

Ce même article apporte toutefois un double tempérament au rôle joué par les

parents : il prévoit, d’une part, que le consentement du mineur doit être recherché

s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision et, d’autre part, que,

si le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale risque

d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre

les soins indispensables. Deux cas de figure doivent être distingués :

— en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale : l’autorisation

donnée par un seul des parents est suffisante. En revanche, en cas de traitements

plus invasifs, voire dangereux, ou d’interventions affectant l’avenir de l’enfant, le

consentement de chaque parent est requis. Il revient alors au médecin d’apprécier

au cas par cas la nature de l’acte envisagé ;

— en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale : le parent

titulaire de l’autorité parentale prend seul les décisions relatives à la santé de

l’enfant. L’autre parent conserve toutefois le droit et le devoir de surveiller

l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants

relatifs à la vie de ce dernier (code civil, article 373-2-1, alinéa 3). À ce titre, il

doit donc être averti en cas d’intervention chirurgicale grave et devrait pouvoir

s’opposer à une opération non médicalement justifiée en saisissant le juge aux c) L’éducation de l’enfant

L’éducation est au centre de la fonction parentale, bien que son contenu

reste toutefois difficile à cerner. À la fois droit et devoir, l’éducation implique de

guider l’enfant dans la construction de sa personnalité, dans le choix de ses études

ou de son métier, en matière scolaire, religieuse, morale ou professionnelle.

L’éducation recouvre ainsi deux grandes dimensions : l’éducation scolaire et

professionnelle, d’une part, et l’éducation religieuse, d’autre part.

En premier lieu, l’éducation scolaire et professionnelle trouve une

traduction concrète dans l’obligation d’instruction. Introduite en France par la loi

Ferry du 28 mars 1882, l’obligation scolaire est désormais inscrite dans le code de

l’éducation (articles L. 131-1 à L. 131-12). Obligation de droit public, le devoir

d’éducation est imposé par l’État aux parents dans l’intérêt des mineurs.

Précisément, ils doivent veiller à instruire leurs enfants. De son côté, la convention

internationale des droits de l’enfant insiste sur la régularité de la fréquentation

scolaire, l’assiduité et le droit à un enseignement pour tous. Aux termes de

l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’obligation d’instruction s’impose aux

enfants de six à seize ans, qu’ils soient français ou étrangers.

Dans ce cadre strictement défini par la loi, il appartient aux père et mère

de choisir le type d’éducation qu’ils entendent donner à leur enfant. Ce droit est

conféré également par l’article 26, § 3, de la Déclaration universelle des droits de

l’homme, qui dispose que « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le

genre d’éducation à donner leurs enfants ». La loi recommande, en ce sens, de

recourir « prioritairement » aux établissements d’enseignement (code de

l’éducation, article L. 122-1, alinéa 2), qu’ils soient publics ou privés. Il revient

aussi aux parents de choisir l’orientation générale à donner aux études de leurs

enfants (choix des langues, des filières d’enseignement…), étant précisé que

l’enfant doit désormais être associé à leurs décisions « selon son âge et son degré

de maturité » (code civil, article 371-1, alinéa 3). Pour autant, l’obligation scolaire

ne signifie pas l’obligation de scolariser l’enfant dans un établissement

d’enseignement. Les parents peuvent en effet décider de s’acquitter eux-mêmes de

cette tâche éducative, de confier l’enfant à un précepteur ou d’opter pour un

enseignement par correspondance (1). Il est enfin fait obligation aux parents de

seconder leurs enfants jusqu’au moment de leur entrée dans la vie professionnelle,

notamment par une aide pécuniaire due même lorsque l’enfant est majeur (code

civil, article 371-2, alinéa 2).

En second lieu, l’éducation religieuse est, quant à elle, une prérogative

parentale à laquelle l’enfant peut être associé. En effet, le choix de la religion (ou

la décision d’élever l’enfant dans aucune religion), le suivi de son enseignement et

de ses pratiques appartiennent aux parents. Cette liberté des parents est notamment

garantie par la convention internationale des droits de l’enfant qui affirme dans

son article 14-2° que les États parties respectent le droit et le devoir des parents

ou, le cas échéant des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci d’une

manière qui corresponde au développement de ses capacités. En principe, les père

et mère décident ensemble de l’éducation religieuse qu’ils entendent donner à leur

enfant. Si, dans l’intérêt de ce dernier, l’exercice de l’autorité parentale a été

confié à l’un des deux, celui-ci ne dispose cependant pas d’un pouvoir

discrétionnaire en la matière. L’autre parent conserve le droit et le devoir de

surveiller l’éducation de l’enfant (code civil, article 373-2-2, alinéa 3). Mais, si le

choix de la religion appartient aux parents, l’enfant peut interférer dans leur

décision, en exprimant ses propres convictions sur la question. D’ailleurs,

l’article 14-1° de la convention internationale des droits de l’enfant l’y invite,

stipulant que « les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de

pensée, de conscience et de religion ». En outre, l’article 371-1, alinéa 3, du code

civil impose désormais aux parents « d’associer l’enfant aux décisions qui le

concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Le plus souvent, le juge aux

affaires familiales attendra que l’intéressé atteigne l’âge de la majorité afin qu’il

puisse exercer lui-même son choix.

Ainsi, pour être baptisée selon les Témoins de Jéhovah, malgré l’opposition de l’un de ses parents, une jeune mineure a dû

attendre ses dix-huit ans (1).

d) L’obligation d’entretien

L’obligation d’entretien symbolise pour les parents la mission, non

seulement d’élever leurs enfants, mais également de les nourrir et de les entretenir

à proportion des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant. Il s’agit-là

d’une obligation légale d’ordre public à laquelle les parents de l’enfant ne peuvent

pas renoncer, sauf à démontrer qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le

faire. Cette obligation doit être resituée dans le cadre juridique de l’article 27 de la

convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que les enfants ont

droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique,

mental, spirituel, moral et social, dans les limites des possibilités financières de

leurs parents.

C’est la proximité familiale du créancier et du débiteur qui justifie l’octroi

d’aliments. L’existence du lien de parenté en ligne directe entre parents et enfants,

rend les premiers débiteurs et les seconds créanciers d’une obligation alimentaire.

Celle-ci recouvre tout ce qui englobe les besoins vitaux et va même au-delà d’un

devoir de fournir des prestations pécuniaires : elle concerne toute l’éducation de

l’enfant. Compte tenu du fait que cette obligation découle du lien de filiation, les

père et mère y sont tenus même en cas de retrait de l’exercice de l’autorité

parentale.

Ce devoir parental avait été considéré comme une conséquence de l’union

matrimoniale, dans la mesure où les rédacteurs du code civil ne concevaient les

liens de famille que dans le mariage. Cette disposition, prévue initialement pour

les enfants légitimes à l’article 203 du code civil toujours en vigueur (2), avait

néanmoins été étendue à tous les enfants en raison du principe d’égalité des

filiations, énoncé dans le code civil par le législateur en 1972 à l’article 334, alinéa

1er, aujourd’hui abrogé. La même idée est toutefois réaffirmée dans le nouvel

article 310-1 du code civil, qui prône une égalité de traitement entre tous les

enfants dans leurs rapports avec leurs père et mère. L’introduction de cette

disposition marque la volonté du législateur de placer tous les enfants sur un pied

d’égalité. La loi du 4 mars 2002 a également érigé en principe le fait que l’autorité

parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de

l’enfant (code civil, article 371-1) avec comme corollaire l’obligation pour les

parents de contribuer à l’entretien de l’enfant à proportion de leurs ressources

(code civil, article 371-2), donc d’assumer une obligation alimentaire.

L’obligation d’entretien des enfants mineurs et majeurs est désormais rattachée à

l’autorité parentale, sans que l’on ait à apprécier la nature de la filiation.

(1) Cass. Civ. 1ère, 11 juin 1991, D. 1991, p. 525.

(2) Aux termes duquel les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

4. Le primat de l’intérêt de l’enfant

Cette notion de l’intérêt de l’enfant occupe désormais une place centrale

dans le droit international comme dans notre droit interne. En effet, le simple

rappel des textes internationaux et nationaux permet de mettre en évidence

l’importance du critère de l’intérêt de l’enfant dans toute décision le concernant et

en particulier dans les décisions qui portent atteinte à la cellule familiale normale,

c’est-à-dire celle que constitue l’enfant vivant avec ses parents qui le protègent en

exerçant l’autorité qui leur est reconnue à cet effet.

Si ce critère est expressément utilisé dans la convention relative aux droits

de l’enfant ainsi que dans certains articles du code civil, il résulte parfois

uniquement de l’application que les juridictions font de certains textes par ailleurs

silencieux sur le sujet, tant la notion d’intérêt de l’enfant est difficile à

appréhender juridiquement.

a) Une notion difficile à appréhender juridiquement

L’ensemble des prérogatives parentales doit être exercé conformément à

l’intérêt de l’enfant, clé de voûte des réformes récentes du droit de la famille. En

effet, c’est en raison du respect qui est dû à l’enfant que le législateur confie des

missions à ses parents. Dans les textes antérieurs, les droits et devoirs de ces

derniers étaient déjà conçus dans cet esprit, mais traduisaient davantage un

pouvoir de commandement pour les parents et un devoir d’obéissance pour les

enfants.

Alors que la notion de l’intérêt de l’enfant était jusqu’à présent absente de

la définition de l’autorité parentale, référence y est faite d’emblée dans le premier

texte encadrant les prérogatives parentales (code civil, article 371-1, alinéa 1er).

Les droits et devoirs des parents ont expressément « pour finalité l’intérêt de

l’enfant ». Depuis la loi du 4 mars 2002, l’intérêt, le bien-être et l’épanouissement

de l’enfant sont les objectifs essentiels à respecter même, et surtout, s’ils divergent

de ceux des parents.

Outre une référence à l’intérêt de l’enfant dans l’article fondamental

371-1, alinéa 1er, du code civil, la loi y renvoie à de multiples reprises, qu’il

s’agisse d’entretenir des relations avec un tiers (code civil, article 371-4,

alinéa 2) ;de maintenir les relations entre frères et soeurs, ou exceptionnellement

d’organiser la séparation de la fratrie (code civil, article 371-5) ; de se prononcer

sur un changement de résidence des parents séparés (code civil, article 373-2,

alinéa 3) ; d’homologuer les accords parentaux (code civil, article 373-2-7,

alinéa 2) ou encore de confier l’enfant à un tiers (code civil, article 373-3,

alinéa 2). Afin de garantir l’intérêt de l’enfant, la société veille à la protection du

mineur, même contre ses parents, en organisant un contrôle social, en mettant en

place des mesures d’assistance éducative voire en le confiant à des tiers.

Cependant, si la philosophie générale de la loi permet de tenir compte des

sentiments exprimés par l’enfant, des résultats d’enquêtes sociales, des accords parentaux, de l’aptitude des parents à assumer leur rôle (code civil,

article 373-2-11), les textes nationaux et internationaux qui fondent l’intérêt de

l’enfant ne prévoient pas expressément les critères propres à en apprécier

précisément les contours.

« Notion magique » (1) à « contenu variable » (2), « insaisissable, fuyante,

changeante » (3), l’intérêt de l’enfant ressemble à une « boîte où chacun met ce

qu’il souhaite trouver » (4). C’est pourtant cette notion, que la loi elle-même a

renoncé à définir, qui sous-tend désormais la logique de l’exercice de l’autorité

parentale. Le Doyen Carbonnier avait à ce titre souligné le danger de l’utilisation

d’une notion si difficile à cerner : « Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser

l’arbitraire judiciaire » (5). Selon lui, l’intérêt de l’enfant est une notion à contenu

variable en raison de la diversité des interprètes de cette notion : les parents, le

juge aux affaires familiales, le législateur et, dans une moindre mesure, les grandsparents

et les enfants eux-mêmes.

Quoi qu’il en soit, dans la recherche de ce fil conducteur, le juge aux

affaires familiales est toutefois souverain. Il peut notamment décider que le choix

de la résidence alternée implique une coparentalité réelle, efficace et rejeter la

demande s’il estime qu’elle ne satisfait pas les intérêts de l’enfant, car celui-ci est

très jeune et a besoin de repères stables et sécurisants (6) ou encore parce que

l’alternance de résidence peut être déstabilisatrice pour lui (7).

b) Une notion régie par de nombreux textes internationaux et nationaux

Adoptée par acclamation par l’Assemblée générale des Nations unies le

20 novembre 1989 à New York, la convention relative aux droits de l’enfant a été

signée par tous les États du monde et ratifiée par 192 États. Seuls les États-Unis et

la Somalie, qui l’ont signée respectivement en février 1995 et en mai 2002, ne

l’ont pas ratifiée mais ont indiqué leur intention de le faire. Cette convention

solennise l’accession de l’enfant au statut de sujet de droits.

La France fait partie du groupe des premiers signataires : elle a signé la

convention le 26 janvier 1990 et celle-ci est entrée en vigueur pour la France le

6 septembre 1990. Cette convention, qui peut à juste titre être qualifiée

d’universelle, s’applique donc en France depuis près de quinze ans. La mise en

oeuvre des principes qu’elle énonce s’est progressivement traduite par une

évolution de la législation française sur de nombreux points.

(1) Jean Carbonnier, note sous cour d’appel de Paris, 30 avril 1959, D. 1960.673, spéc. P. 675.

(2) Jean Carbonnier, « Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille », in C. Perelman et

R. Vander Elst, Les notions à contenu variables en droit, Bruxelles, 1984, p. 99, spéc. p. 104.

(3) O. Bourguignon, J.-L. Rallu, I. Théry, Du divorce et des enfants, INED, 1985, p. 34, par I. Théry.

(4) F. Dekeuwer-Défossez, « réflexion sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille », revue

trimestrielle de droit civil, 1995, p. 249, spéc. p. 265.

(5) Jean Carbonnier, note sous cour d’appel de Paris, 30 avril 1959, D. 1960.673, spéc. P. 675.

(6) CA Douai, 18 avril 2002, Juris-Data, n° 179312.

(7) CA Nîmes, 3 juillet 2002, AJ famille 2002, 339.

De son côté, le Conseil de l’Europe a mené à son terme, le 25 janvier

1996, une procédure complémentaire à celle qui a conduit à l’adoption de la

convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il a élaboré une

convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, entrée en vigueur le

1er juillet 2000 et signée par vingt-quatre États membres du Conseil et quatre États

non européens. Si la France a signé cette convention, elle ne l’a pas ratifiée.

● La convention internationale relative aux droits de l’enfant

Avant même la convention de New York, les droits de l’enfant avaient été

l’objet de la Déclaration de Genève, adoptée par la Société des Nations en 1924,

puis d’une déclaration approuvée à l’unanimité par l’Assemblée générale des

Nations unies, le 20 septembre 1959. Mais le caractère déclaratoire de ces textes

les privait de tout caractère contraignant. La convention de New York ne se

contente pas de conférer un caractère contraignant au socle minimal de principes

définis en 1959 qui insistait simplement sur la nécessité d’accorder à l’enfant une

protection spécifique : elle pose le principe selon lequel l’enfant est une personne

et, à ce titre, lui reconnaît des droits civils, sociaux et culturels, mais aussi des

libertés publiques directement inspirées des droits de l’homme.

Malgré les compromis qui ont dû être concédés pour permettre la

ratification de la convention par le plus grand nombre d’Etats(1), les droits qu’elle

énonce contribuent à transformer le statut de l’enfant, qui n’est plus seulement

objet de protection mais devient avant tout sujet de droits.

Les principes généraux sont la non-discrimination dans la mise en oeuvre

des droits de l’enfant (article 2), la prise en compte de l’intérêt supérieur de

l’enfant (article 3), le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) et la

prise en considération des opinions de l’enfant sur toute question l’intéressant

(article 12).

Une série de libertés et de droits civils sont reconnus à l’enfant : droit à un

nom et à une nationalité (article 7) ; droit à la préservation de cette identité

(article 8) ; liberté d’expression (article 13) ; liberté de pensée, de conscience et de

religion (article 14) ; liberté d’association et de réunion pacifique (article 15) ;

protection de la vie privée (article 16) ; accès à l’information (article 17).

La convention détaille aussi les droits sociaux et culturels des enfants :

outre le droit à la survie et au développement (article 6) et à un niveau de vie

permettant ceux-ci (article 27), elle affirme les droits à la santé, aux services

médicaux (article 24) et à la sécurité sociale (article 26) et reconnaît aux enfants

handicapés le droit à une « vie pleine et décente » (article 23). Les enfants ont

droit à l’éducation, y compris à la formation et à l’orientation. Ils on droit aussi au

repos, aux loisirs et à des activités récréatives et culturelles (article 31), tandis qu’ils ont le droit d’être protégés, notamment, contre l’exploitation économique

(article 32), l’usage des drogues (article 33) et l’exploitation sexuelle (article 34).

L’article 30 reconnaît des droits spécifiques aux enfants appartenant à une

minorité ethnique, religieuse ou linguistique, la France, qui ne reconnaît pas les

minorités ayant émis une réserve sur cette disposition.

De nombreuses stipulations ont trait aux conditions de vie de l’enfant dans

sa famille ou, en cas de nécessité, hors de celle-ci : l’article 5 reconnaît aux

parents de l’enfant, ou à sa famille élargie, « la responsabilité, le droit et le

devoir » de l’orienter et de le conseiller dans l’exercice de ses droits; l’article 9

charge les États de veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents, sauf

si « cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant » ; dans ce

cas, l’enfant garde le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts

directs avec ses deux parents, sauf si ce droit est contraire à son intérêt supérieur.

Afin de préserver ces droits, la « réunification familiale » (ou « regroupement

familial ») doit être considérée avec bienveillance par les États (article 10) et ces

derniers doivent lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants

(article 11). L’enfant a le droit d’être protégé par l’État contre toute forme de

violence (article 19), ce qui peut nécessiter qu’il soit privé de son milieu familial

et lui donne alors droit à une protection et une aide spéciales de l’État (article 20).

Celles-ci peuvent prendre la forme d’un placement, lequel devra faire l’objet d’un

examen périodique (article 25). L’article 21 exige des États qu’ils s’assurent que «

l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale » en cas d’adoption,

l’adoption à l’étranger ne devant être envisagée qu’en l’absence de solution dans

le pays d’origine.

Enfin, la convention prévoit des mesures spéciales de protection de

l’enfance, pour les enfants réfugiés (article 22), pour ceux qui ont été victimes de

maltraitances (article 39), pour ceux qui sont suspectés ou convaincus d’infraction

à la loi pénale (article 40).

Le caractère contraignant du texte se traduit par la mise en place d’un

dispositif de contrôle de son application. Est institué, par l’article 43 de la

convention, un Comité des droits de l’enfant, composé de dix experts élus pour

quatre ans par les États. Il est chargé d’examiner les rapports relatifs aux mesures

d’application des stipulations de la convention, prises par chaque État signataire.

Ces rapports sont remis deux ans après l’entrée en vigueur de la convention, puis

tous les cinq ans. Sur cette base, un dialogue doit s’engager entre le comité et

chaque État.

Inspiré d’un modèle de contrôle largement répandu dans le système des

Nations unies en matière de droits de l’homme, cet organe n’est pas une

juridiction et ne dispose pas de pouvoirs coercitifs. Si d’aucuns regrettent que le

comité ne puisse ni s’autosaisir ni mener des enquêtes, il ne faut pas sous-estimer

sa capacité d’influence, laquelle s’est avérée particulièrement importante en

France.

● Les progrès de la France dans le respect des droits de l’enfant

Le Comité des droits de l’enfant a examiné, en juin 2004, le rapport de la

France sur l’application de la convention. Il a salué l’adoption ces dernières

années de nombreux textes législatifs et réglementaires qui confortent les droits

des enfants :

— la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 autorisant l’approbation de la

convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption

internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, et celle n° 2001-111 du 6 février

2001 relative à l’adoption internationale ;

— les dispositions de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la

prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des

mineurs ;

— la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation

compensatoire en matière de divorce, qui a élargi la possibilité de révision des

rentes allouées en cas de changement important de la situation financière des

époux ;

— la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint

survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit

successoral, qui supprime les discriminations successorales subies par les enfants

naturels adultérins ;

— la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;

— la loi n°° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale qui

vise notamment à garantir le droit de l’enfant à entretenir des relations avec ses

deux parents ;

— la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection

de l’enfance qui renforce le droit de l’enfant à être protégé.

Le comité s’est également réjoui de la création d’un Observatoire national

de l’enfance en danger, par la loi du 2 janvier 2004 précitée.

Depuis lors, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et la loi

n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption ont été promulguées

et l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a été

publiée. Ce dernier texte supprime les notions d’enfant légitime et d’enfant naturel

et les dernières différences qui subsistaient entre eux, notamment en matière

d’actions relatives à la filiation. Il parachève sur ce point la mise en conformité du

droit français à la convention. La loi n° 2002-93 du 23 janvier 2002 relative à

l’accès à leurs origines personnelles par les personnes adoptées et pupilles de

l’État constitue elle aussi un progrès.

Interrogée en 2006 par la mission d’information sur la famille et les droits

de l’enfant (1) sur les mesures adoptées récemment qui marquent un progrès pour

le respect des droits de l’enfant, Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, avait

cité : « la pénalisation des clients de prostituées âgées de 15 à 18 ans ; le très bon

texte sur l’autorité parentale, qui consacre la coparentalité et permet de mieux

tenir compte de la parole de l’enfant ; le décret qui autorise l’accès des intéressés

à leur dossier dans le cas d’une procédure d’assistance éducative ; la loi de

janvier 2002 sur le renforcement des droits de l’usager des institutions médicosociales

; la distinction entre assistantes familiales et assistantes maternelles et

l’amélioration de leur statut ; l’indispensable relèvement de l’âge légal du

mariage pour les filles. La proposition de loi sur l’adoption que l’Assemblée a